모순적 욕망, 그것은 사건의 지평선 너머의 그 무엇

학고재 아트센터, 2025. 3. 26 – 4. 1

【광주·전남 = 서울뉴스통신】 김재희 기자 = 그것은 어처구니없는 일일 수도 있다. 우리 안에 내재된 욕망의 힘을 우주 천체에서 아름답게 빛나는 블랙홀과 연결시킨다는 것은. 하지만 아인슈타인(Albert Einstein)은 밤하늘을 천체를 관측하며, 상대성의 이론을 내놓았으며, 닐스 보어(Niels Bohr)는 양자물리학의 원리를 제기하였다. 조각의 분야에서도 ‘블랙홀’을 주된 주제로 다룬다는 것은 단순히 광대한 우주를 바라보는 경이의 문제나, 또는 존재를 설명하는 비유적인 언어의 문제가 아닐 수도 있다.

조각의 분야에서 ‘블랙홀’의 탐구는 ‘매스(물질덩어리)’와의 관계에서 ‘존재’를 설명해 온 ‘인식적인 패러다임’에 대한 문제제기이자, 이전의 인식적 패러다임에 대한 전복일 수도 있다. 물질은 그것이 미세 물질이라도 우주에서 시간과 상관없이 지속될 수 있다면, 우리의 존재(개체, 모나드)를 담을 수 있는 매개체가 될 수 있지만, 물질이 ‘블랙홀’과 마주하는 순간 암흑과도 같은 짙은 어둠 속으로 빨려들어 갈 것이고, 모든 물질은 산산이 부서질 것이다.

그것은 단순히 물질이 암흑 속으로 빨려 들어가 암흑과 하나가 된다는 설명으로 그칠 문제는 아니다. 블랙홀의 원리는 우주에서 아주 자그마한 입자라도 우리 존재(개체, 모나드) 자체를 담을 수 있는 독립된 물질(매개체, 모나드)이 존재할 수 없다는 문제로 귀결된다. 다시 말하면 개체로서 존재하는 ‘나’라는 자아는 존립할 수 없는 것이다.

그러한 사유의 패러다임에서 자아는 정지된 인체를 해부하거나, 또는 정지된 사물을 탐구하여 찾을 수 있는 문제는 아니다. 또한 아름다움 또한 물질적인 형태의 비례를 통해서 정의내릴 수 있는 문제는 아니다. 즉 자아의 문제나, 아름다움의 문제나, 존재의 문제는 ‘예술’의 장르라는 범위에 국한 지울 수 있는 것은 아니다.

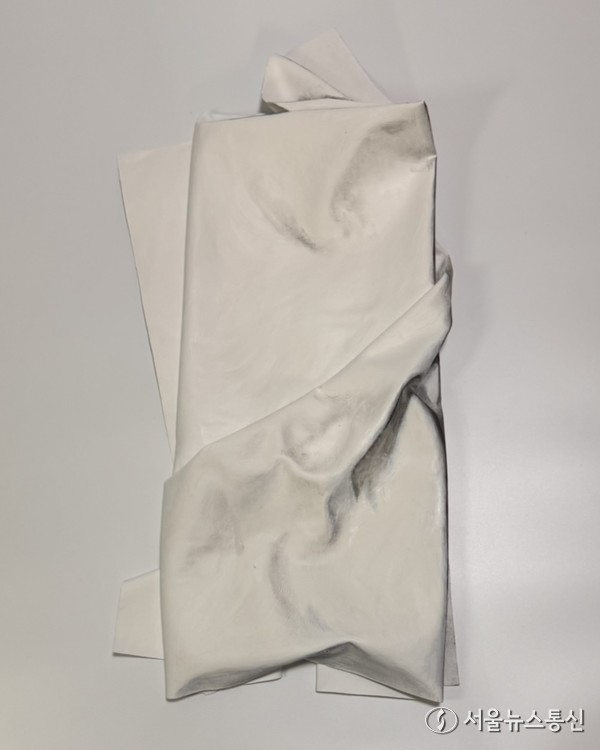

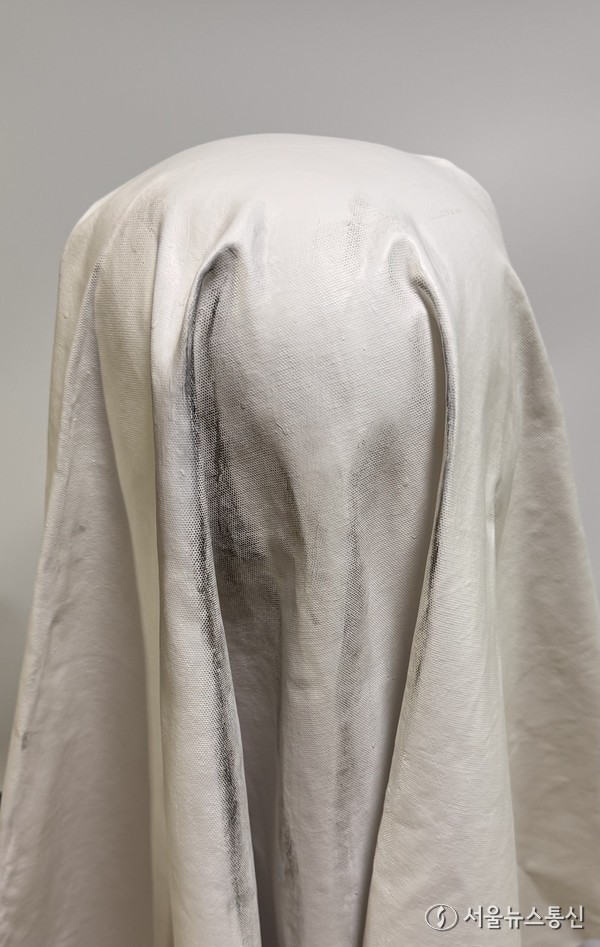

“Black Hole Cygnus X-1”이란 지난 전시에 이어 이번 “Event Horizon” 전시를 통해 추은영 작가는 블랙홀이란 주제를 전면에 등장시키고 있다. 그의 작업들은 “Event Horizon” 전시에서 뒤틀리거나, 또는 주름진 매스를 통해 중력의 힘을 느끼게 하는 비구상적인 조각 작업과 3D 영상이미지(입체적인 단면과 캐릭터들의 익살스런 표정과 연극적인 요소)들을 대비시키며, 우리가 마주하는 일상 세계와 블랙홀 우주를 마치 동시적인 사건들로 직시하게 하고 있다.

그렇다면 블랙홀은 “Event Horizon” 전시에서 자신의 주위의 모든 것을 집어삼키는 우리의 마음속의 욕망의 실체를 표현하는 비유적인 상징물로 작용하는 것인가? 아니면 위에서 언급한 것처럼 우리의 존재를 독립적 개체가 아닌 또 다른 인식적 패러다임에서 바라보게 하는 우주의 하나의 원리로서 작용하는 실체로 바라보게 하는 것인가?