스스로 고독하지 않기 위해서는 타인의 고독을 위로하는 것이 우선

【고양·파주 = 서울뉴스통신】 최재순 기자 = 산행을 하던 중 작은 연못을 만났었다. 웬일인지 물줄기가 끊어져 작은 호수가 되어 있었다. 무슨 이유로 강으로 바다로 흐르지 못혔을까? 꿈을 접은 사연이 궁금했었다. 갇혀 있는 연못은 먼저 떠나간 연못의 물줄기가 과연 목적지에 무사히 안착했을지 매일 밤을 걱정으로 꼬박 지새웠을 것이다. 또 느닷없이 생이별을 당하고 망망대해로 흘러간 개울은 남아 있는 연못을 평생 그리워하며 살았을 것이다.

나는 엉뚱하게도 이산 가족의 아픔을 생각했었다. 하지만 필자의 마음을 흔든 건 따로 있었다. 은퇴자의 삶에 관하여 떠올린 연상이다. 바다에 안착해야 할 필자의 희망과는 달리 연못이라는 제한된 공간에서 체념하고 그곳에 머물러야 한다는 고립감이었다. 평온한 연못을 보면서 오히려 가슴이 답답한 걸 느낀 건 바로 그 때문이다. 일상을 폐쇄된 공간에 갇히지 않도록 숨통과 같은 물꼬를 터주고 싶었던 것이다.

'산에 막힌 개울이 / 바다가 그리워 울었다 / 세월에 갇힌 나처럼' 필자의 시 '연못'은 본의와는 상관없이 자신을 상징하는 개울이 강으로 흐르지 못함으로 더 큰 세상을 알지 못해 작은 연못에서 여생을 마쳐야 하는 안타까움을 묘사하고 있다. 그런 연못도 아무 일 없는 듯한 피상적인 모습만으로 내면의 슬픔이나 이면의 또 다른 진심을 외면하는 건 더욱 안타까운 일이다. 그렇게 본인이나 타인 모두 우물 안 개구리로 협소화되는 것이 우리들의 현실인 것이다.

세심한 배려와 관심은 주체와 객체 모두 함께 동행하는데 있어서 필수이다. 살면서 고독하지 않고 그 고독으로 서럽지 않기 위해서라도 세상에 따뜻한 시선을 보내야 한다. 언제 떠날 지 알 수 없는 것이 우리들의 보편적 삶이기에 살아 있는 동안 살아 숨 쉬는 미물일지라도 소중하게 생각해야 마땅하다. 우리들 자신도 우주에서 보면 먼지와 같은 미물에 불과하기 때문이다. 이건 당연한 Give & Take의 논리인 것이다.

어떤 그림에서 얼룩에 불과한 점 하나가 그 그림을 명작으로 완성하는데 있어서 매우 중요한 포인트가 될 수도 있다. 사람마다 소중하게 여기는 가치와 생각은 각각 다른 것이다. 우리가 간과하는 것에서 진정한 가치를 찾아내는 것은 어떤 것이든 소중하다는 인식이 바탕이다. 인정해 주고 존중해 주는 사고가 그런 무한한 확장성을 가능케 한다.

'몇몇 안되는 사람들이 곁을 떠나듯 / 외면해 온 사람들이 결코 마음 줄 리 없어서 / 고독해서 세상 살아갈 수 없는 이유입니다 // 다른 사람의 아픔이 내 아픔이며 / 다른 사람의 야윈 얼굴이 나의 얼굴입니다 // 잠을 청할 수 없는 사람에게 / 기운 어깨라도 빌려줄 수 없다면 / 검버섯처럼 검붉게 번지는 노을 바라보며 / 새벽이 오지 않음을 직감할 때 / 세상 서러워서 떠날 수 없는 이유입니다'. 필자의 시 '알고 보면 소중하지 않은 것이 없고'이다. 그렇게 사람은 스스로 고독하지 않기 위해서는 타인의 고독을 위로하는 것이 우선인 것이다.

필자는 파주와 양주 양쪽에 걸쳐 있는 마장호수에 다녀왔다. 동행한 친구들은 언제든 헤어질 가능성을 안고 있는 사회적 관계였기에 기존의 친구들과는 분명한 한계가 있었다. 대부분 은퇴한 사람들로서 일을 하고 싶어도 할 수 없는 상황이다 보니 겉은 안 그런 척했지만 속은 자존감이 많이 하락한 상태에 놓여 있었다. 사소한 말에도 신경을 곤두세우고 참을 수 있는 말에도 쉽게 분노를 표출하였다.

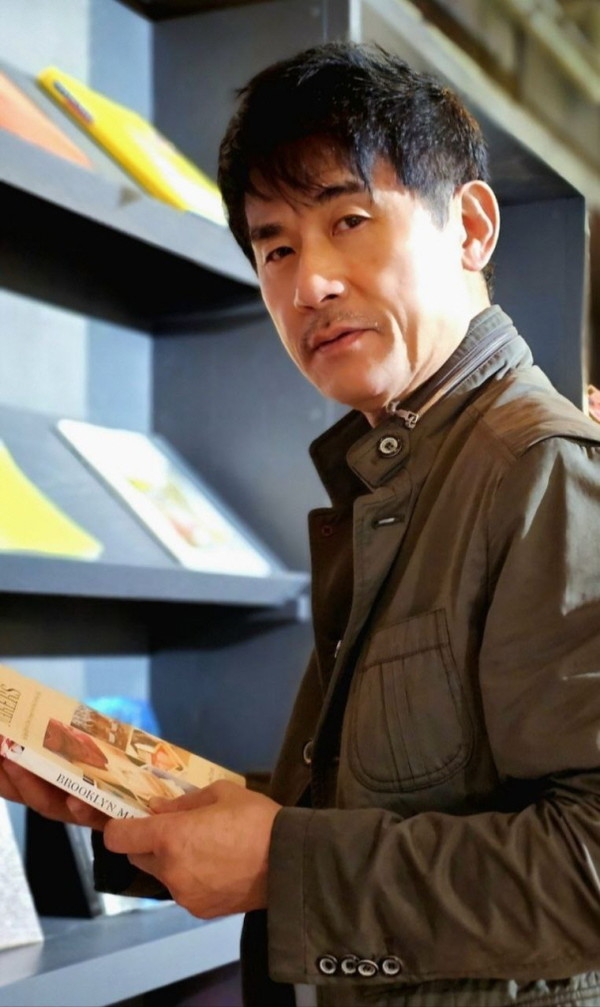

"무더웠던 날씨쯤 우리들의 더욱 뜨거운 열정에 비하면 아무 것도 아니었습니다. 우리들 전성기 때의 모습처럼 가장 근사하게 나온 사진에 시 한 편 얹어 봅니다. 호수는 비록 산에 가로막혀 바다로 가지 못하지만 찾아 주고 반겨 주는 사람들로 인해 존재의 가치를 자랑하듯 한창나이에 등 떠밀려 은퇴하고 세월에 갇힌 우리 모두 서로를 격려하고 의지할 수 있는 동반자가 될 수 있기를 소망합니다. 한순간에 인연의 끈을 끊어버리는 한때의 시절인연은 사양하겠습니다" 소풍 같은 여름 나들이를 마치며, 시간적 애매한 관계에 영속성을 부여하고, 사회적 계율에 의기소침한 자존감에 사기를 북돋우는 글로써 소회를 대신하였다.

잘 흐르던 실개천이 제방 같은 타의에 의해 강제되어 지속적으로 꿈을 이루며 살지는 못해도 동행하는 이들과 남은 세월 동안 사소한 인식의 차이에도 서로 인정해 주고 역지사지의 동병상련을 함께 나눌 수만 있다면 세월에 갇힌 은퇴 이후의 삶도 살만한 것이라고 마장호수를 걸으며 문득 떠오른 단상이다.

시인 공석진