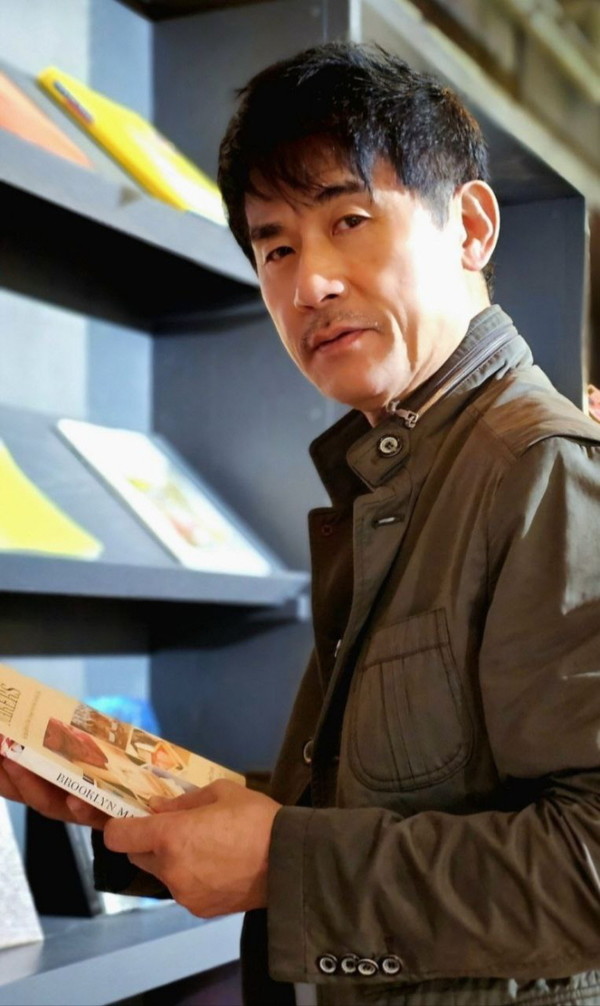

풍족하지 못했던 예전에는 독서가 유일한 취미

【고양·파주 = 서울뉴스통신】 최재순 기자 = 필자의 독서 습관 중 하나는 책을 깨끗이 읽지 않는다는 것이다. 줄을 치기도 하고, 책을 읽으면서 느낀 생각을 여기저기 메모도 하고 또 책갈피 곳곳을 접기도 한다. 그리고 또 하나의 중요한 습관은 책을 접하면 유심히 제목을 관찰하는 것이다. 제목을 보고 궁금증이 유발되면 자연스레 책을 열게 된다. 그렇게 필자에겐 무한한 상상이 가장 우선인 것이다. 그 다음엔 저자의 글 쓴 소감이다. 글쓴이가 말하고자 하는 속내를 먼저 파악하는 것이다. 다소 부풀리고자 하는 프로필이나 내용과 상관없는 과장된 서평은 일체 눈여겨보질 않는다. 편견에 치우칠 수 있슴을 사전에 방지하는 것이다.특히 서평은 오로지 글에 집중해서 객관화시킬 때 서평으로써 가치가 있는 것이다.

그리고 나서 우선 속독이나 랜덤으로 책을 읽는다. 괜찮은 표현이나 기발한 글이 눈에 띄면 나도 모르게 전체의 내용에 마음이 가기 때문이다. 거기에도 함정은 있다. 의미있는 표현은 절대로 메모하거나 암송하지 않는다. 그것은 시 창작에 인용하고자 하는 욕심이 생기기 때문이다. 다시 말하면 작가로서 스스로의 표절 심리에 대한 철저한 방어 태세인 셈이다.

'밑줄로 발목 잡지 마 / 족쇄를 풀어 / 아름다운 글향 세상 속으로 보내 줘 / 올가미로 묶어 놓지 마 / 목줄을 풀어 / 훨훨 날아가도록 황금 날개를 달아 줘 / 세상 속 날다 내 얼굴이 보이면 / 수갑 찬 지적 소유욕에 / 비난이라도 쏟아 줘' 필자의 시 '미구(美句)'라는 시가 있다. 이 시는 필자의 중요한 독서 습관에 대한 언급이다.

풍족하지 못했던 예전에는 독서가 유일한 취미였기 때문에 책 한 권, 글 한 줄이 소중하다고 생각되어 정독을 하곤 했었다. 그러다 보니 학창 시절에는 꼭 밑줄을 치는 습관이 있었다. 지금 생각하면 좋은 습관은 아니었다. 혹여, 다른 사람에게라도 책을 빌려 주면 나의 욕심으로 인해 그들의 사색의 자유를 저해하는 요인이 되었을 것이다. 그리고 밑줄로 구속된 문장의 입장에서도 많이 갑갑했을 것이다. 날개를 달고 날아다님으로 다른 독자들의 사유에 안착해야 할 소중한 책무를 필자의 주관적인 생각으로 방해하였으니 매우 당황스런 일이었을 것이다.

또 하나의 중요한 독서 습관이 있다. 책갈피를 접는 것이다. 책을 읽다 보면 중간에 좀 쉬고 싶을 때 책갈피를 접곤 했는데 그러면 거기까지는 일단락이 되었다는 웬지 모를 안도감이 있었다. 하지만 그것이 끝은 아니었다. 그 끝은 또 다른 시작을 의미하는 것이다. 다시 책을 펴는 다음에는 바로 그 접은 부분부터 시작되기 때문이다. 그런데 그 시작이 동떨어진 새로운 시작은 아니었고, 이전과 연속성을 가진 피드백을 거친 유의미한 시작이었던 것이다.

'책을 읽다가 / 읽던 페이지를 접는 것은 다음을 기대하는 거다 / 접었던 흔적으로 확실하게 구분되어진 경계는 / 골짜기와 언덕 / 아늑한 골에서 잠시 쉬다 / 다시 산을 넘어가는 오르막을 준비하는 거다 / 책갈피를 접는다는 건 / 포기가 아니라 유보 / 갈피를 못 잡을 때 새로운 도약을 도모하는 거다 / 사람과 사람 사이 선명한 선을 만들어 / 죽어도 잊지 않겠다는 거다' 시 '책갈피를 접다'는 '접다'의 의미와 '갈피'의 의미에 관한 심사숙고의 결과다.

우리가 '접는다'는 말을 자주 쓰곤 하지만 그 때의 의미는 포기한다는 의미다. 그 부정적인 뜻의 '접는다'가 다음을 기약한다는 사뭇 긍정적인 의미임을 책을 읽으며 깨달았다. 또 책갈피의 '갈피'가 우리가 책을 읽을 때 갈피를 잡지 못할 때 책갈피를 접으며 재도약을 꿈꾸는 것처럼 어떤 상황에서도 걱정하지 말아야 할 중요한 단서를 책을 읽으며 인지한 것이다.

컴퓨터나 스마트폰으로 카톡, 페이스북 혹은 인스타그램등 넘쳐나는 SNS로 글의 욕구를 채우는 요즈음, 유난히 책을 읽는 사람이 특별해 보일 수 밖에 없는 건 독서가 전형적인 느림의 미학이고 사색으로 인한 진중함의 철학이 반영이 된 결과이기 때문이다. 빠름에 익숙한 이 시대에서 비록 소수에 불과하지만 독서를 즐기는 사람들에게 필자가 예전에 무심코 자행했던 이기주의적 독서 습관이 오히려 지적인 성장에 큰 도움이 되길 바랄 뿐이다.

시인 공석진